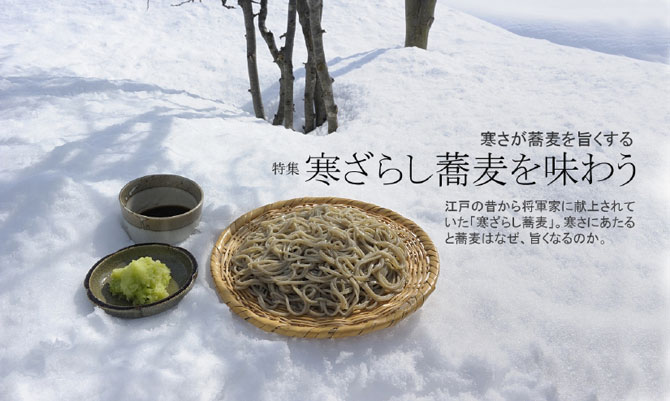

妙高山麓に伝わる食文化「寒ざらし蕎麦」

の復活を目指す活動が始まった

人間は寒さにさらされると、自然に体がぶるぶると震えだす。これは筋肉を動かすことで体温を高めようとする生体防御反応だといわれている。

では、ソバの実を寒さにさらしたら、どうなるのか。さすがにぶるぶると震えだすことはないようだが、氷点に近い寒さにあたるとソバは、凍結から身を守ろうと、実の成分の糖度をあげるらしい。だから寒さにさらしたソバは、甘さが増すといわれている。

「糖度をあげるらしい」と曖昧な書きかたをしたのは、寒さとソバの味を調べている研究者に質問してみても、はっきり「甘くなりました」という答えが返ってこないからだ。「データ上ではわずかに糖度はあがっているようですが、果たしてそれが味覚に感じとれる程度かどうかは、はっきりしません」といった返答がほとんどなのだ。

糖度をあげたいだけなら、そんなに大掛かりなことをしなくても、砂糖をちょっとまぶせば、それですむのではないかと、僕などは思ってしまう。

しかし、寒ざらし蕎麦は、江戸時代から極上の蕎麦として、信州の高遠藩などから将軍家に献上されていた。贈る高遠藩は自信を持って贈り、将軍家の側も、なるほど、これは旨いと納得して受け取ったのだろうから、糖度があがってかすかに甘いという程度の話でもなさそうだ。いったい、何を目的に寒ざらし蕎麦は作られたのだろうか。寒さにさらすと、蕎麦はどう変化するのだろうか。寒ざらし蕎麦には、不可解なことが山積みになっているのだ。

この冬、新潟県の妙高山麓で、寒ざらし蕎麦を作る試みが行われた。この地には昔から、食材をおいしくするために、寒さを利用する食文化がある。特産品の一例をあげれば、唐辛子を厳寒期に雪上に並べ、寒さにさらして作る、越後・妙高の「かんずり」などが、良く知られている。

この地で、遠い昔に行われていた寒ざらし蕎麦の食文化を復活させようと、地元の有志が集まって研究が始まった。本格的な作業の第一回目は、2010年1月から2月にかけて行われた。その様子を報告しながら、寒ざらし蕎麦の謎を、ひとつひとつ解明していきたいと思う。

妙高の寒ざらし蕎麦復活に取り組んだのは、「妙高在来蕎麦振興組合」の面々。蕎麦屋さんやソバの栽培農家を始め、発酵学に明るい日本酒の蔵元の社長、老舗旅館の主人など、地元の蕎麦を愛する人たちが集まった団体だ。

まずは地元の古老の口伝を参考に、妙高在来のソバの実を網袋に詰め、厳寒期の冷水にひたすことから始めた。

それを大寒の日に水から引き上げ、神社に奉納したあと、雪の上にさらす。さらに上から雪をかけ、雪融けの時期までそのまま保存するのだ。

寒ざらし蕎麦は、山形県や福島県の会津地方など、日本各地で行われているが、これらの地域では、川の流れに沈めてソバを寒さにさらす。ところが新潟の妙高では、雪の冷たさを最大限に利用する。ここが他の地域と大きく異なる点だ。

妙高山にはその昔、七堂伽藍を誇る大寺院があり、寺領には、今の戸隠にも劣らない蕎麦の食文化が花開いていた。今回の寒ざらし蕎麦の復活は、その歴史に基づいた活動。