【食味体験の感想】

食味について慣れぬレポートを認めるにあたり、主宰者から「ご存じない方にお店を紹介するつもりで、肩の力を抜き(無理なく)あなたなりのスタイルでお書きなさい」というご指導があり、以降精一杯そのように努めさせていただきます。

ところで、私が「たちばな」を筆頭に取り上げさせていただくには、それなりの理由があります。四半世紀以上住まっておりました東京・多摩の地を離れ、当地房州南部に越して来ましたのは、今を去る6年ほど前のことです。

多摩の地には、一々申し上げるまでもなく、真に個性に富み、優れた技量をお持ちの蕎麦店が綺羅星の如く存在していました。それを多少なり経験し、かつ「地元蕎麦」をこよなく愛する私として、当地の状況を少しずつ知るに及び、正直非常に「厳しい蕎麦環境」であることよなあ、と感じざるを得ませんでした。

冒頭から生意気なことを申しましたが、実際当地に良い蕎麦を提供するお店を探されている方がおられるとすれば、多少なりご共感いただけるのではないかと思っています。

前置きが長くなりました。引っ越し当初から当店に繁く通い詰めさせていただいております。当店は、近郷近在で最 も早くに「※玄蕎麦を仕入れ、石臼自家製粉による本格手打ちそば造りを始めた」お店、言うなれば当地における『拘りの手打ちそばに関する基準店(点)』なのです。(※当店の紹介文に拠れば、平成15年から)

も早くに「※玄蕎麦を仕入れ、石臼自家製粉による本格手打ちそば造りを始めた」お店、言うなれば当地における『拘りの手打ちそばに関する基準店(点)』なのです。(※当店の紹介文に拠れば、平成15年から)

温・冷併せて、常時「おせいろ」(十割蕎麦、「常陸秋」)、「もり」(小麦粉繋ぎ、二八、主に北海道産キタワセ)そして「田舎そば」(粗挽き田舎、小麦粉繋ぎ二八、3種類の蕎麦を混合)の三種類を提供しています。(取材日にいただいたメニュー全般含め、添付写真をご参照ください)

見た目非常に綺麗な麺線で打たれていますが、丸抜き40メッシュのやや粗い挽き方で、噛みしめると雑味極めて少なく、強い甘みが溢れ出ます。そして、もちもちした食感ながら潔くすっきりと切れて行きます。コシは強いというより弾力があり、僅かに穀物感を漂わせながら良好な喉越しを楽しむことが出来ます。報告しているのは真夏であり、新そばの季節ではありません。また、当店では春蕎麦は用いていません。しかしお店に玄蕎麦で保管出来る環境が整っているので、新そばと比べ、色や香りそして味わいに遜色があるということを感じたことはありません。当日は※新潟県十日町市の有機栽培「常陸秋そば」を用いているということでし た。

た。

(※雑感:そのように典型的な「米どころ」でさえ、このところソバの栽培に乗り出しているようで、参照させていただいているいくつかのブログ上に、私の郷里である中魚沼、十日町、小千谷地方等の蕎麦について度々拝見するようになりました。)

ご主人に伺ったお話では、店を開いた当初(平成9年)、今よりも店主の修行先(後述)に忠実なもり汁を作っておられた由。即ち、やや江戸風に辛い汁であったそうです。しかし、店主先代所有の土地(お父さんは今も東京多摩で蕎麦屋を営んでおられるそうですが、当地にも縁があるそうです)に店構えしたからには、地元の方々の好みに合わせるのは、ある意味多くの飲食店に 課された宿命でありましょうか。ともかく、蕎麦湯で延ばせば非常にさらりとした後味で、しつこさはありません。このもり汁ですが、綺麗な鰹節の返しで(当地では当店に限ったことではありませんが)甘辛でいえばやや甘い印象があります。しかし、「おせいろ」については、この汁にどっぷりと浸けず、精々半分くらいに留め、十割蕎麦そのものの「甘やかさ」を楽しむのが私のお薦めの食べ方です。合間に山葵を少し抓んで舐めながらアクセントにします。

課された宿命でありましょうか。ともかく、蕎麦湯で延ばせば非常にさらりとした後味で、しつこさはありません。このもり汁ですが、綺麗な鰹節の返しで(当地では当店に限ったことではありませんが)甘辛でいえばやや甘い印象があります。しかし、「おせいろ」については、この汁にどっぷりと浸けず、精々半分くらいに留め、十割蕎麦そのものの「甘やかさ」を楽しむのが私のお薦めの食べ方です。合間に山葵を少し抓んで舐めながらアクセントにします。

また当店では、刻み海苔、とろろ、辛み大根のトッピングを選択することが出来ますので、基本となる薬味の他に好みに応じて使い分けることが出来ます。

もりそば

ここ5年間食べ続けて来て、一番変化があったかなと思っているものです。普段せいろ、もり及び田舎の3種の蕎麦を、少量ずつ「蕎麦三昧」の一品としていただいています。こうすれば、当店におけるそれぞれの蕎麦の持ち味が比較対照して味わえるからです。今回の報告に当たり、せいろは先の日にいただき、もりと田舎の二種は、後日に取材しました。せいろ(十割)との比較で言うと、どうしても素材の違い、味と香りの比較に気をとられ、客観的に味わえないような気がしたからでもあります。

本日のもり蕎麦(二八)に関して言えば、ずいぶんコシが強くなり、喉越しを楽しむというより、少し噛んだ方がいいかな、という感触を覚えました。他日までの印象では、もう少し伸びやか、柔らかな麺体であったような記憶でしたので、ちょっと意外でした。添付写真の拡大に見られるとおり、やや粗挽きの(50メッシュくらいか?)きれいな線に断たれており、細打ちながらも繋がりの良い端正な蕎麦です。甘みは穏やかですが、少々田舎に近いような味わいです。

この蕎麦をもり汁で食すと、ああ、これがこの汁の標準となる蕎麦 なのだなと、私には感じられました。それとも、他の2種類がそれぞれの持つ個性故に、汁との相性からすれば浮いてしまうのかもしれません。当初何種類か返しを作り分けてきて、現在の汁に落ち着いたと以前伺いましたが、蕎麦と汁との相性というものは、蕎麦の個性が際立てば際立つほどに難しいのではないかと思ったことです。

なのだなと、私には感じられました。それとも、他の2種類がそれぞれの持つ個性故に、汁との相性からすれば浮いてしまうのかもしれません。当初何種類か返しを作り分けてきて、現在の汁に落ち着いたと以前伺いましたが、蕎麦と汁との相性というものは、蕎麦の個性が際立てば際立つほどに難しいのではないかと思ったことです。

田舎そば

正確には、「粗挽き田舎蕎麦」の表記です。玄蕎麦挽きぐるみを、小麦粉で繋いだ二八、やや透明感があり、粗い粒子と鬼殻のかけらが豊富に散っています。食感はせいろよりさら にコリコリ感が強く、玄皮がかさこそと歯に当たる感触があります。

にコリコリ感が強く、玄皮がかさこそと歯に当たる感触があります。

因みに日本酒には、甘い、辛い、苦い、酸いなどという複雑な味覚が、造り手(蔵の考えと各種環境、杜氏の技量等々)によってどのようにバランスされているかを、味わい分ける楽しみがあるのだと言われています。蕎麦にも同様に味わい分けがあると思います。当店の田舎蕎麦では、「おせいろ」における純粋さの対極、複雑さを競うといいますか、その独特な食感も含め、味わいの幅、凸っぱり、凹っこみなど、360度の立体感が味わえるものであると知ることが出来ます。当然個々のお店によって表現は違うし、客の側も好みが分かれる所でしょう。私について言うなら、これだけを最初から最後まで食べ通すのはキツイというか、当店の3種 類の中でアクセント的にいただきたい。田舎はオーケストラのパートの中でも、個性ある楽器群が担うメリハリのように、味覚の集中力を高めたいときに適するものだと位置づけています。

類の中でアクセント的にいただきたい。田舎はオーケストラのパートの中でも、個性ある楽器群が担うメリハリのように、味覚の集中力を高めたいときに適するものだと位置づけています。

当店の石臼には、機械挽きの大きなものと、手引きの直径が30㎝級のものとがあります。お店によっては、限定打ち何食で手挽きを供するところがあるので、当店もそういうことはないかと確かめると、手挽きは機械臼で挽き残した部分(甘皮など)をこれでさらに挽いて篩い(=挽き切れない部分は捨てる)、田舎蕎麦に混ぜているとのことです。謂われを聞いて、当店の田舎蕎麦の表情や味覚の立体感などが、頭の中で少しずつ噛みあっていくように思われました。

その他の情報、雑感、お薦めなど

店主安西氏は、実は東京生まれの東京多摩育ち、高校を上がってすぐ八王子「車屋」の小川さんにいきなり弟子入りされたそうです。それは昭和の末頃で、小川さんの大師匠である一茶庵創始者片倉康雄氏がご存命であり、何度か片倉氏と同席する機会もあったと伺いました。

『一茶庵』創始者の片倉康雄氏は、昭和の始めころ高岸拓川、北大路魯山人ら有名人の影響を強く受け、暖簾分け でなくほぼ独力により、自らが思い描く理想的な蕎麦店を開いてきたということです。そして今日に至る系列店の礎を築き、そこから親族や弟子を育て、さらにその弟子たちが優れた弟子を育て、今日に至ると言われます(岩﨑信也著「蕎麦屋の系図」など)。系列に甚だ無縁の当方にも、当店へ連なる師弟関係を知り、また実際にお店を訪ねるにつけ、連綿と続く哲学的・精神的な影響力を強弱感じざるをえません。

でなくほぼ独力により、自らが思い描く理想的な蕎麦店を開いてきたということです。そして今日に至る系列店の礎を築き、そこから親族や弟子を育て、さらにその弟子たちが優れた弟子を育て、今日に至ると言われます(岩﨑信也著「蕎麦屋の系図」など)。系列に甚だ無縁の当方にも、当店へ連なる師弟関係を知り、また実際にお店を訪ねるにつけ、連綿と続く哲学的・精神的な影響力を強弱感じざるをえません。

例えば、当店内に片倉氏の著名な『食はすべてそのもとをあきらかにして云々~』の扁額こそ掲げられてはいませんが、原材料の仕入れに重々慎重を期している様、調理道具等の工夫、玄蕎麦からの一貫した蕎麦造り、また料理造りの姿勢に接 するにつけ、始祖片倉氏の精神がいたるところ横溢していると見えるのです。

するにつけ、始祖片倉氏の精神がいたるところ横溢していると見えるのです。

さて私は、実は純粋に蕎麦のみをすすってそれで終わりとすることは、病気など変調でもない限り、まずありません。つまり、大体どちらのお店に伺うにしても、蕎麦前から始めて蕎麦にて締めるパターンを定石としています。これは酒類、分けても日本酒が好きなことがあり、蕎麦屋と雖も日本酒に合う料理を供してもらいたいという願望というか、寧ろ欲求があります。江戸の蕎麦が、さくっと「もり蕎麦一枚を手繰る潔さ」を基本にしていたらしいとは聞きますが、他方「蕎麦屋の酒」としても格段に珍重された由読んだことがあります。それに合うような比較的簡素な、板わさ、出汁巻き、焼き海苔、各種台抜きなどの定番も、種ものの延長でしょうか、長く好まれてきたようです。

翻って当店では、日本料理にかなり近づくかというくらいの趣きを、丁寧な料理作りの中に楽しむことができます。特に『大山鶏の返し焼き(「とりやき」と言い慣わしています)』がお薦めで、味わい深く歯ごたえがやや強い地鶏焼きと焼き葱を、返しから作った甘辛のタレに存分に絡めた実に日本酒によく合う焼き鳥の逸品で、伺う都度外すことは出来ません。その他、『出汁巻き玉子』のふうわりと柔らかく優しい味わいもいい。『桜海老の掻き揚げ』を一部を塩でかりかりと突く間に、同時に供される蓋付椀の熱々天汁に残りを半ば沈め蒸らしておいて、「台抜き」を欺くなども楽しい。自家製の『朧豆腐』、大多喜町「ゆば喜」から取り寄せる『生湯葉』、同じく『揚げ湯葉』等々思わず時を忘れての蕎麦前に及ぶことがあ り、本筋である蕎麦そのものに行き着くため、寧ろ注意が入用です。

り、本筋である蕎麦そのものに行き着くため、寧ろ注意が入用です。

さて、肝心ながら、論外のことについて少し。

私は僅かな土地にソバを栽培している関係で、店主に色々と相談させていただいております。例えばソバは播種~結実までは特に手の掛からない作物ですが、刈取り、天日干しのあと脱穀、風選、石抜き、磨きと根気のいる作業が連綿と続きます。そこまでは努力次第でどうにかできるものです。しかしその後、こうして得た玄蕎麦を最終的にどうするかという段に至り、普通は困ってしまうのです。

幸い石臼が手元にあれば、確かに「挽きぐるみ」として挽いて篩い、田舎粉を得ることは出来ます。だが、可能なら自分で栽培したソバを丸抜きにして、緑色したソバ粒を眺めたい、さらに石臼で挽き、緑なす麺体を打って食したい、供したい...云々と願うのは自然な流れなのではないでしょうか。

つまり、(※)丸抜き過程の非常に困難な局面に遭遇した時、私は当店にお助けいただいていることを、申し添えておきます。

(※ 地域によって蕎麦製粉会社等で引き受けることがある(=「賃挽き」)。また、蕎麦店によっては、自家栽培=脱殻(殻を剥がす意味)機を所有するところもある。一応探す余地あ り。)

り。)

ソバ栽培のこと、食す蕎麦のこと、店主の修行のこと、師匠や同業者(主に一茶庵系列)の方々のこと、道具のこと等などなど、お互い時を忘れ、色々とお話をするのも本当に楽しく、言葉に尽くせぬほど勉強させていただいております。

【写真の説明】

1.お店外観 当店はとても大きな外看板があって、少し雰囲気がどうかと思われるかもしれませんが、国道から枝道で入るというロケーションから、目立つことを意図してのエクステリアとなっていると思います。

2.電動臼 MIKASAの表記があります。蟻巣石ではないということです。

3.手挽き臼

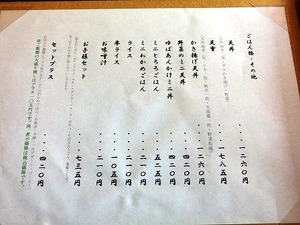

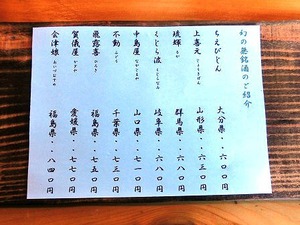

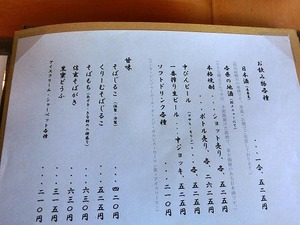

4-1.日本酒品書きリスト 常時5種類以上の品ぞろえがあります。飛露喜は常備。

4-2.日本酒保冷庫

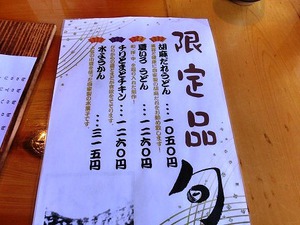

5.季節限定メニュー チリトマトチキンはぶっかけ式の蕎麦・うどん

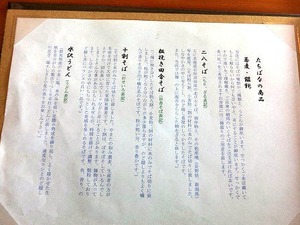

6. 当店における蕎麦とうどんの紹介

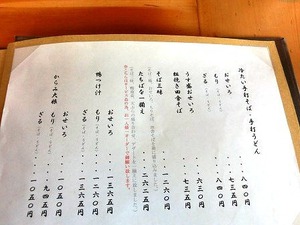

7. 冷たい蕎麦・うどんメニューその1

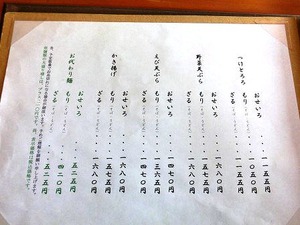

8. 冷たい蕎麦・うどんメニュー その2(要予約)

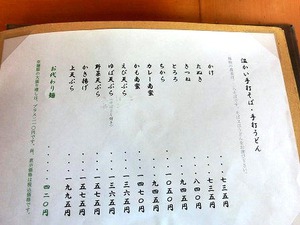

9. 温かい蕎麦・うどんメニュー

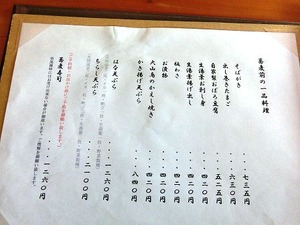

10. 一品料理 蕎麦寿司は大変綺麗な出来栄えですが今回は割愛

11. ご飯もの ミニものは蕎麦・うどんとのセットで

12. 飲み物デザートリスト 日本酒のリストは3.を参照

13. 生湯葉刺身(大多喜「ゆば喜」直送)

14. 大山鶏の返し焼き(とりやき)

15. 日本酒の酒器(片口、猪口)

17. 「おせいろ」拡大

18. 湯桶 蕎麦湯はナチュラル

19. 店内風景

その他、店づくりについて、ご主人の意図は、実は今とかなり別の方向らしいのですが、紹介は別の機会に譲りたいと思います。(当然、目指すそばについての方向性も含みます)

◎9月5日取材

2-1.朧豆腐 自家製

2-2. 出汁巻き玉子

2-3. 桜海老の掻き揚げ天ぷら(従前は駿河湾直送の生桜海老が使われていましたが、生ではなくなってしまいました)

掻き揚げには塩と天汁が付いてきます。掻き揚げの楽しみ方として、天汁に浮かべ、蓋をして蒸らすのもお薦めです

2-4. 生湯葉の揚げ出し 生湯葉のバリエーションです

2-5. 「もり」(二八蕎麦) 北海道キタワセ掻き揚げ

2-6. 「もり」拡大

2-7. 「田舎」

| 店名 | 手打ちそば うどん たちばな |

|---|---|

| 電話番号 | 0470-23-6090 |

| 住所 | 千葉県館山市山本1131 |

| アクセス | 国道128号線と県道88号線交差点近く(安房医療センターが目印) JR館山駅からタクシーなら10分、九重駅なら同3分。ただし後者からタクシーを手配するのは時間が掛かる。歩いても10分位なので、徒歩を推奨 |

| 営業時間 | 昼 11:00 ~ 15:00(L.O. 14:30) 夜 17:00 ~ 20:00(L.O. 20:00) |

| 定休日 | 木曜日 |

| 平均的な予算(昼) | 1,000円 |

| 平均的な予算(夜) | 3,000円~ |

| 予約 | 可 |

| クレジットカード | 不可 |

| 個室 | 無 |

| 席数 | ・テーブル席(含む囲炉裏式カウンター) 26席 ・和室(小上り) 16席 |

| 駐車場 | 有 約10台 |

| 禁煙 | 禁煙 |

| アルコール | 有 写真参照(日本酒については、年間に何度か不定期に種類を入替) |

| ホームページ | http://www.28soba.com/ |